“榜样的力量是无穷的!”

有榜样的地方,就有进步的力量!寻找文传新星,汇聚文传学子前行的力量,我们相信每位同学都会有发光的一面,我们会从身边的同学入手,挖掘他们身上不同的优秀品质,以此为大家树立榜样,希望大家可以从本栏目中有思有学,成就更好的自己!

他,深谙读书之法,日积月累中窥见真知;

他,博览古今中外,文山书海间拓宽眼界;

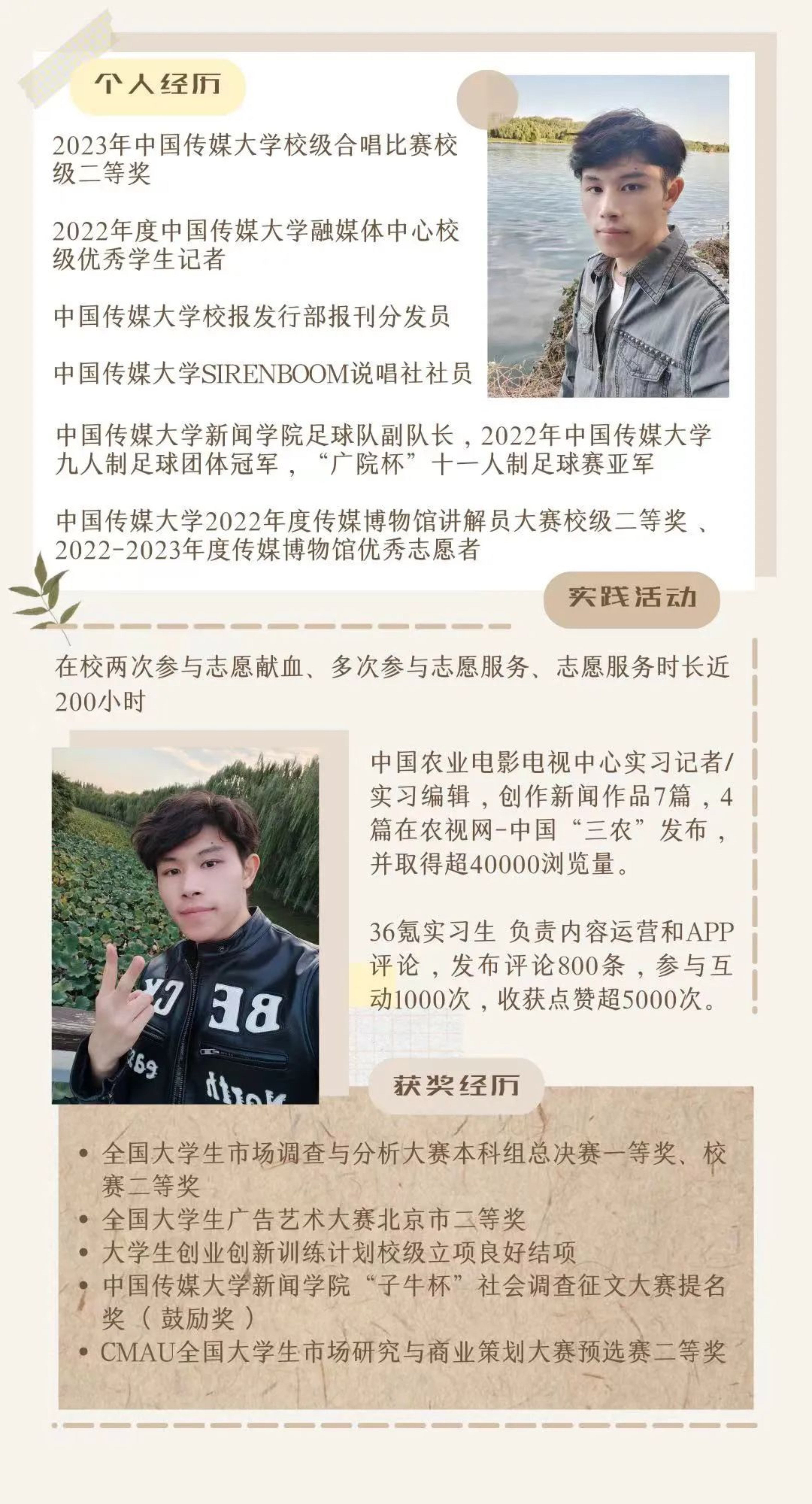

他,坚信开卷有益,网络时代里同样与书为友。他就是本期的文传之星,20级传播学双培生王海旭。

你问我答

Q1

有没有合适的读书方法推荐给大家,请推荐一两本有关本专业的书籍。

王海旭:

我认为读书对任何人都是一个循序渐进的过程。因此我们要学会在阅读中形成正反馈,培养阅读兴趣。

当我们投入到文字中去时,先不要选择太过枯燥冗长的书籍,例如专业课教材等工具书,也不要选择散文诗歌。前者会打击阅读的热情,而后者难以让我们建立对文字表意逻辑的认识。通常,简短的、故事性强的文字能引人读下去,例如我记得最早让我通宵阅读的书目就是《远山恋人》这部短篇小说,它让我建立起一个初步的正反馈。然后是要要求自己有始有终,读完一本再开始另一本,并且用固定的大段时间来阅读,这会给自身一种春华秋实的心理暗示,从而在兴趣之上培养一个良好的阅读习惯。

温馨提示,虽然开始可以选择一些简短的文本进行阅读,但花大量时间浏览微信公众等网络文字也是欠妥的,因为其内容过于短小,内容质量与信息密度也普遍较低,使得文本给大脑的正反馈过于频繁,大脑就会为了获得正反馈转而排斥有一定理解门槛的文字,这会使得我们保持正常的、长期的阅读习惯变得困难。

除此之外,阅读不仅是一种认识活动,还是对我们认识能力的培养。对此,我的观点是:读好书,但不要怕读坏书。当我们培养了初步的阅读习惯后,要有意识地跳出舒适区,选择一些质量较高、理解起来有一定门槛且最好是陌生领域的书籍,例如学术专著或者名著经典,初看那些枯燥的文字时可以先选择相对简短的书目,这时我们要为自己规定一个固定的每日阅读时间,我的习惯是制定半小时到2小时的阅读计划并坚持下去。这部分阅读可以设一个计时,不多看也绝不少看,不给自己太大压力。这样相对比较固定的阅读方式更容易形成提醒和习惯。

不要怕选到一本我们不喜欢或品质低的书,因为就我个人而言,一些书初看不太好,但读完才发现其实是本好书。即便真的读到了差品的书,能知晓它哪里有问题在我看来也是一种收获。我在这里再次强调坚持完成一本书的阅读很重要,越是去看“难看”的书其实越能提高我们的阅读水平,这与书籍本身的价值无关。

最后,我推荐正在学习传播学的同学们阅读刘海龙老师的《重访灰色地带》以及布尔迪厄的《反思社会学导引》,二者分别从纵向和横向对传播学进行了一个整体的剖析,这有助于我们准确把握学科内涵。

Q2

你爱好文学、历史方面的书籍,那么自你读书以来,这些书对你的价值观、历史观的塑造有什么影响吗?请你具体谈谈。

王海旭:

有关文学、历史方面的书籍对我的影响大概始于初中以后,对我影响比较大的几本书有帕蒂·史密斯的《只是孩子》、村上春树的《且听风吟》、博尔赫斯的《小径分岔的花园》以及弗兰茨·卡夫卡的《审判》,它们使我沾上了幻想主义、自由主义、后现代主义以及浪漫主义美学的价值取向。高中我读到了《史记》以及《后汉书》的一部分,由此产生了对历史的兴趣,但真正对我历史观影响比较大的两本书是田余庆先生的《东晋门阀政治》以及基思·罗威的《野蛮大陆》,这两本书中涉及的历史观点极大影响了我看待历史的方式。列宁的《国家与革命》构成了部分我对历史唯物主义的本体论想象之来源。除此之外,对我内心秩序冲击比较大的是尼采的《悲剧的诞生》和陀翁的《罪与罚》,它们重塑了我潜意识中对内在价值的审视。

Q3

如何在这个网络飞速发展的快节奏时代静下心来读一本书呢?如何培养长期的阅读习惯?

王海旭:

在当今时代网络飞速发展,我认为静下心来读书的前提并不在于单纯地强迫自己从书里的文字获取信息,而是应该先说服自己对某些类型信息的屏蔽,就像“减肥”一样,我们要明白哪些食物是会让我们变胖的,等我们减轻头脑的负担之后,再去读书自然也会倍感轻松。

人的精力是有限的,像短视频、游戏、微博热搜和综艺八卦,大都是让我们的头脑变得“臃肿”的东西,而我们要做的是“以疏代堵”,有意识地为这些东西提供合适的“代餐”。比如自己睡前有刷微博的习惯,那不妨尝试着把这个习惯变为去喜马拉雅听有声书;如果吃饭通勤时有看抖音短视频或快手直播的习惯,不妨换为看一看B站的知识区视频或者看一部长电影;如果我们有刷新闻的习惯,那不妨多看一些深度报道。如果我们习惯了这种持续的、较为深度的信息获取模式,那么慢慢地我们也就能静下来去看一本厚厚的名著了。

总而言之,网络飞速发展恰不是我们放弃读书的理由,而是降低读书门槛的“好帮手”,利用好网络也能帮助我们培养阅读兴趣,同时屏蔽掉那些不健康的信息摄取方式。但如果利用不好,一些网络信息也会成为我们认识道路上的“垃圾食品”。

接下来是关于阅读习惯的形成,此期间我们对“碎片化时间”的利用至关重要。具体而言,首先我们可以尝试利用番茄钟来控制信息摄入的渠道,从而将更多碎片化的空闲时间用于阅读。坚持一段时间后我们还可以在读书的同时做一些笔记或摘抄,以此增强完成任务的满足感。在此基础之上,如果还是有一些书读不下去,那么最好不要强迫自己,而是应该立即换一本感兴趣的来读,等到读不下去了再换回原本的书,长此以往很容易形成稳定的正反馈,从而帮助我们保持长期阅读的习惯并且爱上阅读。

需要注意的是,读书获得的满足大多是延迟的满足,因此开始培养阅读习惯的过程并不轻松,培养习惯本身也没有太多捷径可走,所以在一段时间内保持一定的目标感、频繁给自身积极的心理暗示也相当重要。

Q4

相较于网媒获取信息,读书所需要的时间大大增加,在如今快节奏的时代下你觉得读书的优点在哪?

王海旭:

我认为读书最大的优点是能够迅速获得体系化的知识而不是碎片化的信息。网媒获取信息的途径固然便捷,但是就目前国内的互联网内容生产体系而言,往往碎片化的信息传播力越强,原本完整的知识被切碎在了不同的信息载体当中。同时由于新媒体平台的信息茧房效应,信息的熵增几乎成为了不可避免的结果,这就导致我们在浏览网络信息时看似变得思想丰富,实际却更难全面深刻地认识自己和周遭的社会。

另外,在人工智能出现后,碎片化的知识其实是会越发廉价的,快节奏时代的加速主义下我们并不缺“正确的知识”,尤其是“被别人嚼过的知识”“盲目的知识”。相对而言,读书的意义在于我们真的能在书中寻求到一种本真化的认识。

确切地讲,我们翻开书本既是在阅读书中的文字和思想,也是在重新建立自己与另一个个体的联系,继而在与更多个体的对话中,逐渐建立我们与整个客观世界的联系。进一步讲,在这些联系中我们真正体会到的实际上是自我与他者的差异,只有把握住这些差异性,抓住其中的主要矛盾,我们才能真正跳出个体的偏见,从而在一些问题上形成更接近客观真理的认识。

Q5

如何在大学更好地吸收书中的知识并学以致用呢?

王海旭:

毛主席曾经提到了读书的方法,说的是:“读书,一要读,二要怀疑,三要提出不同的意见。”落到实际处就是提示我们,吸收书中知识的方法无非是要做到“多看、多思考、多做笔记”。所谓“多看”,指的就是量的积累,放在方法上就是好的书反复看、不同的书对比看、不感兴趣的书也要看。这种办法看似低效,但在我看来认识是不存在所谓的捷径的,他人的阅读经验也很可能不适合自己,最好的方法就是在量上不断积累,然后逐渐摸索出一套适合自己的阅读方法。在此基础上,所谓“多思考”“多做笔记”,总结起来就是在看书时既要注重量的积累还要注重质的提升。同时,这里还蕴含着另外一个重要的方法论,那就是我们读书时要优先去读原文、原著。直接读他人的批注、义解、评论看似高效,实则却更容易让我们先入为主,继而压缩我们独立思考、提出不同意见的空间,降低我们的阅读质量。

坦白而言,在读书这件事上要做到“学以致用”并不简单,至少光有正确的认识是远远不够的。学以致用背后反映出的是“实践”的重要性,庄子讲:“无用之用,方为大用。”前半句的“无用之用”指的就是我们在读书的过程中获得的对事物抽象的、本质的认识,这种认识是直接作用于实践的,而无需外物来作为中介。换句话说,这种认识看似难以被直接应用到现实生活当中,不过一旦我们将这些认识外化到实践当中其就能轻易发挥巨大的作用。

在新闻传播学和广告学中更是处处体现着这样的思想。具体来讲,我们学习知识和应用知识不应该只局限于书本上写明的方法和理论实操,而是应该进一步搞懂“方法的方法,理论的理论”,通过批判性地思考问题将所学融会贯通,形成一套切合当下实际的、辩证的方法论,最后方能“知行合一,行致大用”。

本期栏目到此就告一段落,希望同学们能够向“文传之星”们学习,脚踏实地,努力学习,认真工作。“这片绿茵从不缺乏天才,努力才是最终入场券。”积极进取,不断努力,相信大家都会成为最耀眼的星星!

我们相信,文传学院的每一个人都是耀眼的星星,那么你眼中的星星是谁呢?积极去后台留言吧!让TA带给更多文传人前进的力量!