一、学院概况

文化与传播学院成立于2011年4月,主要由“三系一部一中心”——即广告学系、传播学系、汉语言文学系和艺术教研部、人文与传媒教学实验中心组成。

文化与传播学院拥有新闻传播学一级学科硕士学位授予点和新闻与传播专业硕士学位授权点,设有两个本科专业——广告学、传播学,均获批北京市“一流专业”。

学院坚持“立足北京,服务北京”的办学宗旨,依托学校丰厚的经济学、管理学资源和学院的自身优势,培养通晓外语和国际惯例,并且具有人文情怀、创新意识、合作精神和实践经验的复合型、应用型的传媒业和广告业专门人才。

二、师资力量

学院拥有一支在各自学科领域有较深造诣的中青年学人构成的高素质教师队伍。现有教职工56人,其中专任教师48人,教授9人,副教授17人,讲师21人,95%以上教师具有博士或硕士学位。其中入选“北京市哲学社科理论人才百人工程”教师2名,北京市优秀教师1名,北京市师德榜样1名,北京市中青年骨干教师3名,首都经贸大学优秀主讲教师5名,首都经贸大学优秀教师1名、师德先锋1名,师德标兵3名,首经贸教学卓越奖二等奖1名,新秀奖一等奖1名。此外,学院还聘请了一批有较强影响力的特聘教授、兼职教授、校外导师。

三、科研实力

近5年来科研成果丰硕,获批国家社科或教育部社科基金10项,获批北京市社科基金等省部级项目、委办局级及企事业委托课题等50余项,发表学术论文300余篇,出版各类学术著作近30部。3项教学成果获北京市高等院校教育教学成果奖,2门课程获评“精品课程”。

四、学院的优势和特色

学院以“厚基础、重实践、促创新”为人才培养理念,与经济日报社共建经济新闻人才培养基地,与当代中国与世界研究院、中国广告协会、中国网、北京蓝色光标传媒广告有限公司、北京微播易科技股份有限公司等多家国内知名传媒企业,合作开展产学研人才培养项目;聘请一批知名学者和行业专家担任校外导师,并参与学科和专业建设。

五、研究方向和导师

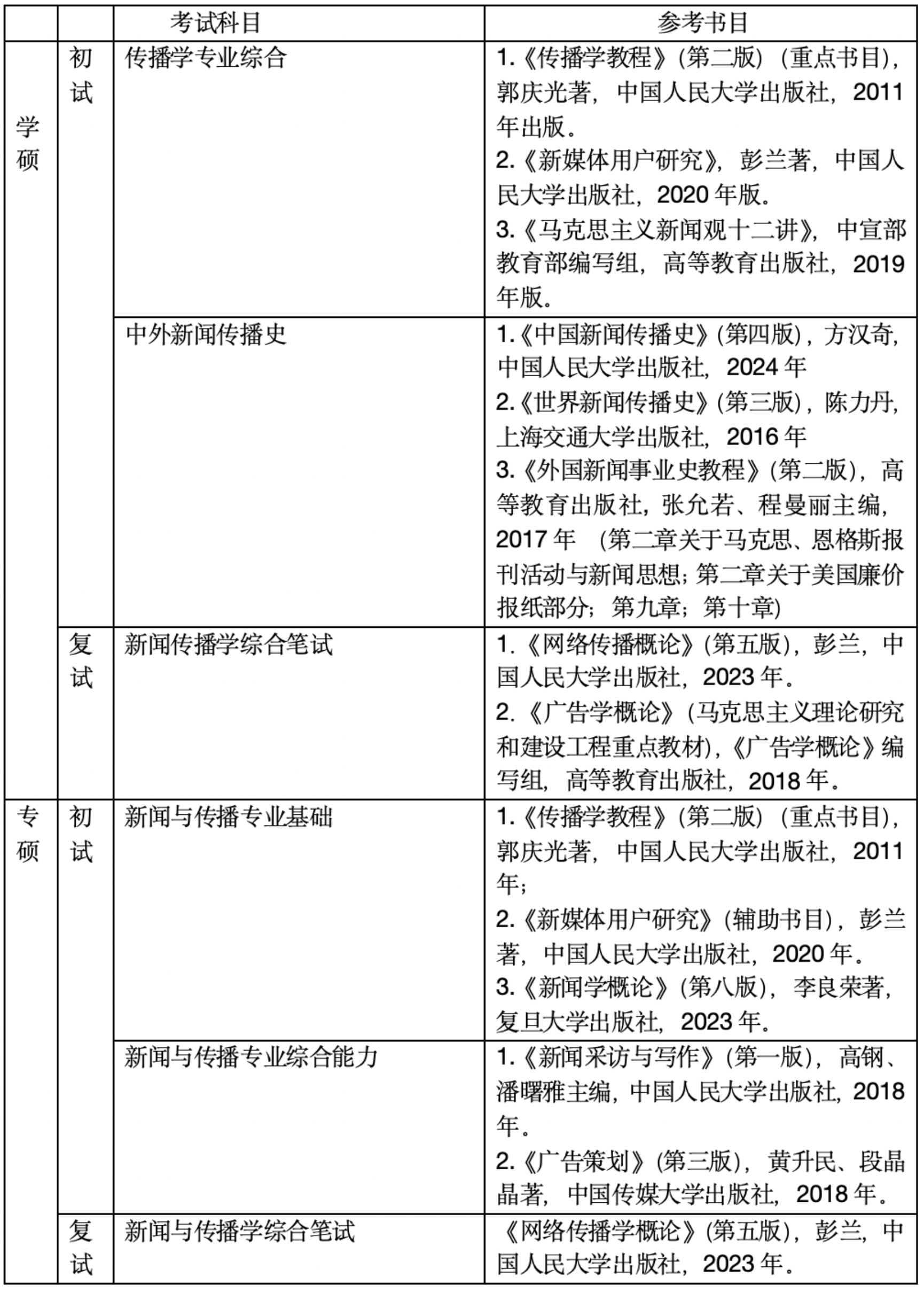

六、考试科目及参考书目

七、联系方式

学院咨询电话:

010-83952210、010-83952570

学院官网:

https://whycbxy.cueb.edu.cn/

学院微信公众号:

CUEB文化与传播学院

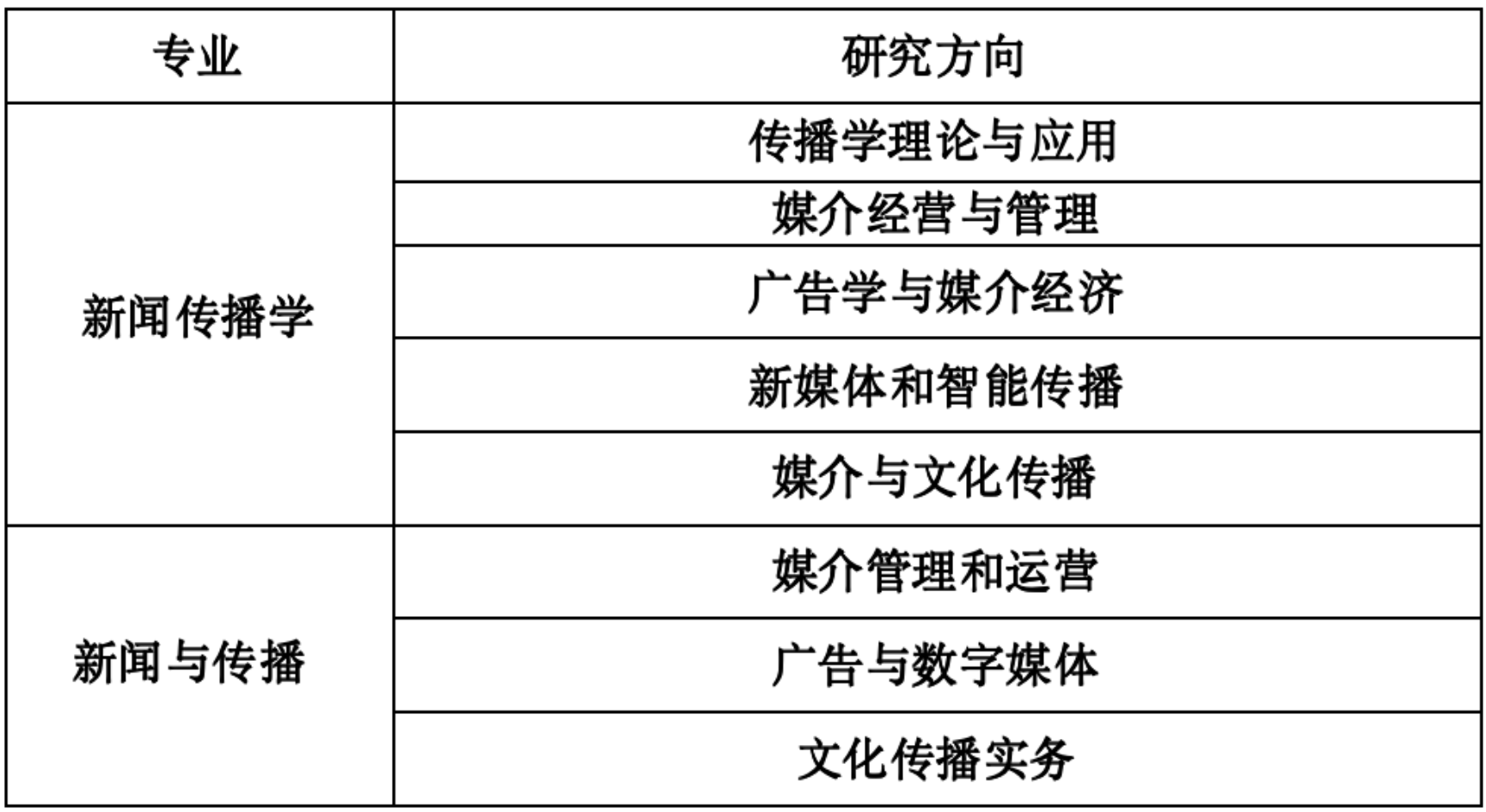

新闻传播学

学制三年 代码:050300

一、培养目标

以马克思主义新闻观为指导,本专业为我国新闻传播事业和产业培养德才兼备,具有现代传播理念与国际化视野,了解中国基本国情,能从事传播理论与应用、广告学与媒介经济、媒介经营与管理、新媒体和智能传播、媒介与文化传播等理论、实践研究的高级专门人才。

二、专业特色

以合理的知识结构、宽阔的学术视野、良好的理论素养为基础,融扎实学科理论功底与行业实践能力于一炉,通过举办学术论坛和科研讲堂,建立校内外双导师制度,与经济日报社等机构建立产学研人才培养创新基地等形式,为研究生提供开拓研究视野和理论联系实际的机会,提高硕士研究生的科研创新、行业实践竞争力。培育厚基础、宽口径,能独立从事新闻传播学教学、学术研究、专业实践的创新型高级专门人才。

三、专业课程

传播学研究导论、传播学研究方法、智能传播、国际传播理论与前沿、网络传播法、社交媒体数据分析、新闻传播学术与实务前沿、广告学研究导论、计算广告专题 、媒介经营管理研究专题、跨文化传播专题研究、文化学研究导论、文化产业规划专题研究、文化资源学专题研究、海外汉学研究、数字叙事与广告传播、传播心理学(全英文)、学术论文写作与规范、新闻实务专题研究等。

四、就业去向

本专业毕业学生就业方向为广电、融媒体等媒体、广告、文化等公司,各级政府宣传与文化管理部门,以及高校、科研院所等机构。学生毕业后进入北京师范大学党委宣传部、万达传媒集团、宣亚国际传播集团、字节跳动等企事业单位。

新闻与传播

学制两年 代码:055200

一、培养目标

通过学习掌握中国特色社会主义思想的基本理论,树立正确的新闻观和文化观。具有良好的政治素质和道德品质,遵循新闻传播职业伦理和道德规范,掌握新闻与传播专业的专业方法。全面掌握新闻与传播基本原理,具备从事新闻传播职业要求的知识、思维、方法和技能,具有独立从事媒体经营管理、广告经营管理、文化传播实务等相关工作的能力。

二、专业特色

实行“双导师制”——校内导师和行业(企业)导师。其中校内导师负有对专业硕士研究生 专业引导、学业辅导、专业实践和学位论文指导等责任;校外导师负有对专业硕士研究生职业发展指导、行业(企业)实践引导等责任。

坚持立德树人的根本要求,把知识教育同价值观教育、能力教育结合起来,将思想引导和价值观塑造融入每一门课程教学。

根据不同的研究方向,遴选所在行业的领导型企业或行业协会进行结构性合作,采取“产教融合、校企合作、工学结合”的联合培养方式,强化复合型、创新型特色人才培育。

三、专业课程

广告产业与经营管理专题、媒介经营与管理专题、传播学研究方法、广告理论前沿、网络传播法律与实务、视频创意实务、计算广告专题、影视传播与产业管理、智能媒体技术与传播、文化产业理论前沿、文化资源开发与管理、跨文化传播专题、新媒体与国家形象海外传播、数字广告设计与传播、视频制作与数字传播、AIGC与新媒体运营实训等。

四、就业方向

本专业学生就业方向为广电、网站等媒体,传媒、广告、文化等公司,各级政府宣传与文化管理部门,以及高校、科研院所等机构。