以“‘新技术+’城市发展与文化创新”为主题,首都经济贸易大学 2022北京文化创新研讨会于12月14日在线上圆满举办。首都经济贸易大学文化与传播学院全体教师、研究生,以及部分本科生近160余人参加了会议。

会议按照嘉宾主旨演讲、嘉宾与师生互动交流为主要环节进行。文化与传播学院党总支副书记、院长石刚主持会议。

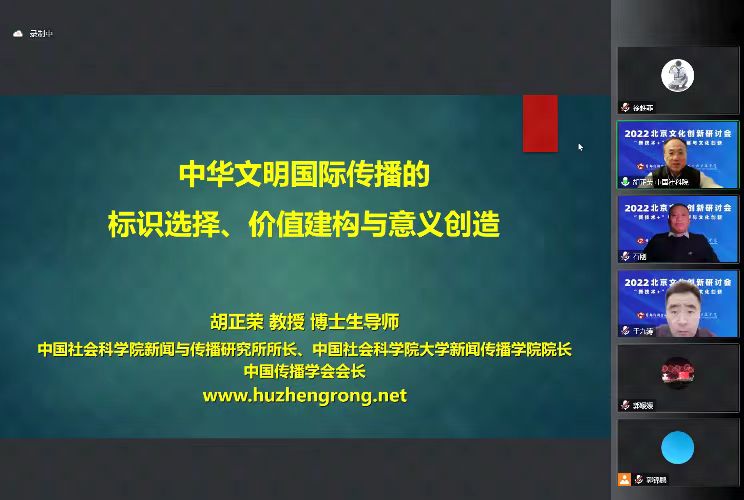

中国社会科学院新闻与传播研究所所长、中国社会科学院大学新闻传播学院院长,《新闻与传播研究》主编,国务院政府特殊津贴专家,中国电视艺术家协会副主席、传播学会会长胡正荣教授,首先以《中华文明国际传播:“双创”与价值、意义》为题进行主旨演讲。胡正荣紧密结合习近平总书记有关讲好中国故事的重要指示精神,结合二十大精神的学习宣传贯彻,分析了当前中国故事传播存在的问题;重点就如何把优秀传统文化中精神标识、文化精髓提炼出来,以及对“讲好中国故事的努力和规划”, 他表达了需要在“视野:从中国到世界”、“主体:从我到我们”、“重点:从历史到现在再到未来”三个层面,表达了进行当代价值和世界意义的系统性价值发现和意义建构的观点、认识。

在师生互动环节,针对新闻传播学科建设问题和中华文化传播存在方法、成效等问题,胡正荣分别从立足首经贸经济学科优势,建构出自己的中国经济故事传播的特色,建立中国国际传播理论体系以突破西方话语体系,讲国外听众能听懂的故事以优化宣传思路等,与师生进行积极互动。他指出,学界、业界需要从真问题入手,需要进一步加强讲什么、对谁讲的内容和渠道建设。

随后,中国传媒大学新闻学院院长、《现代传播》主编、教育部“长江学者”特聘教授、国务院学位委员会第八届新闻传播学科评议组召集人、国务院政府特殊津贴专家、中国新闻史学会副会长、中国传播学会会长隋岩教授作主旨演讲,以《用时间征服空间的传播趋势》为题,论述了媒介技术对人类生产生活方式、社会形态变化等的影响。他认为,每一次时间对空间的征服,都是一种交往和传播的革新。时间征服空间从表面上看是媒介技术带来的传播形态改变,深层上却是人与人、人与自身内心、人与社会关系的改变。即媒介技术在改变传播形态同时,带来了整个生产关系、社会关系和心灵关系的重构。

在师生互动环节,就师生提出的如何看待年轻用户过多使用社交媒体,信息茧房、媒介形态饱和等问题,隋岩教授指出年轻用户要警惕过度依赖社交媒体,要回到真实生活;而媒介是否饱和,取决于市场、资本的力量在场,而传播形态多寡,取决于技术、资本、利益等合谋,所以,新的媒介形态还将不断涌现。

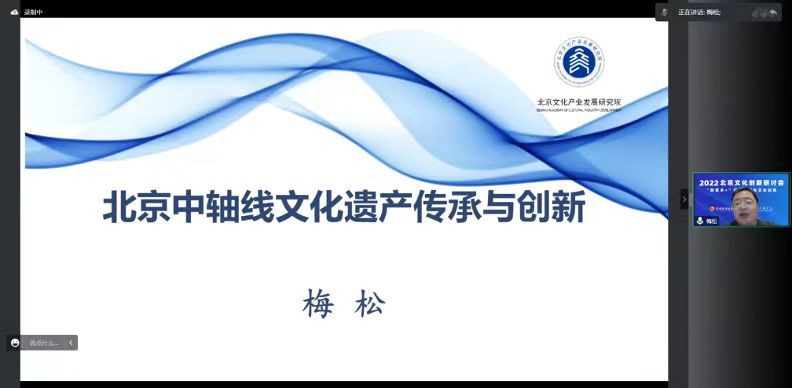

第三位主旨演讲嘉宾,是北京京企中轴线保护公益基金会副理事长兼秘书长、北京文化产业发展研究院首席专家兼专家委员会主任梅松老师。以《北京中轴线文化遗产传承与创新》为题,梅松分三个方面介绍了北京中轴线。他指出,中轴线是北京老城的灵魂和脊梁,代表了东方文明古都规划设计和建设的最高成就;中轴线是文化之轴,要激活北京中轴线的文化内涵;中轴线是未来之轴,需要与民共享。

在师生互动环节,针对怎样让年轻人参与到中轴线建设,如何讲好中轴线故事、中轴线文创大赛是否考虑进高校等问题,梅松指出,北京市政府正在致力通过多种形式普及中轴线文化知识,促进学生特别是大学生了解中轴线文化价值和内涵并一直传承发展下去;将动员不同的人从不同的视角结合当下生活切入中轴线文化,讲好属于自己又属于大家的中轴线故事;将基于同学们的建议,进一步开展中轴线文化进校园的活动。

最后,文化与传播学院党总支书记、中国人民对外友好协会中德友协副会长于九涛教授,以《重新定义真实:元宇宙与城市文化的未来想象》做主旨发言。于九涛指出,从电话到印刷术、电讯技术、电报再到互联网、元宇宙,不同的媒介形态深刻影响了社会的具体表现;元宇宙是主要体现为平台和个体关系架构的新兴技术,其发展带给未来社会的影响还有待后续观察。

研讨会在主持人的高度评价中圆满结束。

“北京文化创新研讨会”创建于2011年10月,由首都经济贸易大学文化与传播学院创办,每年举行一次,迄今已成功举办10届。本年度会议鉴于防控疫情实际,克服种种困难置于线上举办。多位新闻传播学和北京文化建设的重量级嘉宾在身体有恙情况下,仍然坚持到线演讲,带来精彩的学术、精神盛宴;许多老师、同学也带病上线参加会议、聆听嘉宾分享。2022北京文化创新研讨会不仅对加强文传学院师生学术能力培养、学术水平提升具有重要价值,并在收获和感动兼具中,成为了大家在特殊的抗疫阶段走向春天的共同经历和学术记忆。